Der Herbst ist da. Blätter fallen, Nebelschwaden ziehen übers Land, dämpfen Stimmen und Schritte. Auf Friedhöfen flackern die Lichter wider des Vergessens. Auf manchen düsteren, wenn auch geweihten Böden kommen die Toten dennoch nicht zur Ruhe.

Wenn die Erde flüstert

Der Nebel kam kurz nach Mitternacht.

Er rollte vom Tal herauf wie eine langsame, atmende Welle, so dicht, dass die Konturen der Grabsteine verschwammen. Nur die Spitzen der Eiben ragten aus dem Weiß, als tasteten sie vorsichtig in eine andere Welt hinein.

Rebecca Grünwald stand mit der Schaufel in der Hand und lauschte. Nichts außer Wind. Und doch … etwas war anders.

Seit sie die Aufsicht über den alten Friedhof von Eibenhain übernommen hatte, war sie an Geräusche gewöhnt: das Rascheln von Mäusen, das Schaben der Äste, das dumpfe Seufzen der Erde, wenn sie nach Regen nachgab. Selbst das alte, kleine Haus direkt neben dem Totenacker, das man dem Friedhofswärter kostenfrei zur Verfügung stellte, schien in manchen Nächten ein Eigenleben zu entwickeln. Es atmete, knackte. Aber heute Nacht klang es, als würde der Boden selbst lebendig werden.

Sie trat einen Schritt zurück, blickte auf das frisch zugeschaufelte Grab. Ein alter Mann – Josef Lindner, neunzig, der Letzte aus einer Familie, die früher halbe Straßenzüge besessen hatte. Kaum jemand war zur Beerdigung gekommen. Rebecca hatte die Rede selbst gehalten, schlicht und sachlich. Die Toten bekamen bei ihr alle dasselbe Maß an Respekt, ob sie nun geliebt oder vergessen worden waren.

Jetzt aber, da der Nebel dichter wurde, meinte sie, ein leises Flüstern zu hören. Kein Windgeräusch – es war zu gezielt, zu nah. Sie beugte sich vor, den Atem anhaltend.

Etwas raschelte unter der Erde.

Dann Stille.

Rebecca richtete sich auf, zwang sich zu lächeln. „Vielleicht ein Maulwurf“, murmelte sie. Ihre Stimme klang hohl im Nebel. Sie schob die Schaufel in den Boden, klopfte den Haufen Erde glatt und machte sich auf den Weg zurück zum Wärterhaus.

Doch nach drei Schritten vibrierte der Boden unter ihr. Ein kaum merkliches Zittern – wie das Nachhallen eines entfernten Donners. Rebecca drehte sich langsam um. Das Grab war still. Doch der Nebel hatte sich verändert; er wirkte dichter, fast körperlich, als wolle er sie festhalten.

Sie ging weiter, nun schneller. Ihre Schritte knirschten auf den Kieswegen, jeder lauter als der letzte.

Am nächsten Morgen lag der Nebel immer noch über Eibenhain. Rebecca trat aus dem Haus und blinzelte in das fahle Licht. Der Himmel war farblos, und die Luft roch nach nasser Erde. Sie ging den Pfad hinab zum unteren Feld – und blieb stehen.

Das Grab von Josef Lindner war aufgerissen.

Nicht wie von Tieren. Die Erde war von innen her aufgestoßen worden.

Sie kniete sich hin. Die Holzbohlen des Sarges waren gesplittert, als hätte jemand mit bloßen Händen dagegen geschlagen. Doch von Lindner keine Spur. Nur tiefe Abdrücke im nassen Lehm – wie Fußspuren, die vom Grab fortführten.

Rebecca starrte in die Richtung, in die sie führten: hinaus aus dem Friedhofstor, den Hang hinunter zum Dorf. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie wusste, sie sollte die Polizei rufen. Aber was sollte sie sagen? Dass der Tote davongegangen war? Wer würde ihr das glauben?

Stattdessen ging sie selbst los.

Das Dorf war stiller als sonst. Nur das Läuten der Kirchenglocke war zu hören, dumpf und gedämpft vom Nebel. Rebecca sah niemanden auf den Straßen. Erst am Wirtshaus „Zum Hirschen“ öffnete sich eine Tür, und der alte Wirt, Herr Seidel, trat hinaus. Er musterte sie misstrauisch, so wie sie von fast allen Alteingesessenen als Neuankömmling misstrauisch beäugt wurde. Seidel war trotz seiner etwas ruppigen Art ihr gegenüber immer noch am freundlichsten.

„Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen.“

„Vielleicht habe ich das“, sagte Rebecca.

Er lachte, aber das Lachen klang gezwungen. „Heute Nacht war keine gute Nacht. Die Hunde haben gejault wie verrückt. Und drüben bei der alten Kapelle – da soll Licht gebrannt haben.“

„Licht?“

„Kerzenlicht, sagen manche. Aber wer zündet mitten in der Nacht Kerzen an, wenn’s draußen Nebel frisst?“

Rebecca schwieg. An die manchmal seltsamen Redewendungen der Dorfbewohner hatte sie sich schon gewöhnt. Der Wirt trat näher, senkte die Stimme. „Hast du gehört, was man sich früher erzählt hat? Dass unter dem alten Friedhof noch ein anderes Feld liegt. Ein Massengrab aus der Pestzeit. Sie haben die Namen nie aufgeschrieben.“

„Ich glaube nicht an solche Geschichten.“

„Das sagst du, bis einer von ihnen an deine Tür klopft.“

Sie wandte sich ab. Doch während sie ging, sah sie im Augenwinkel etwas – eine Gestalt am Ende der Straße, kaum zu erkennen im Nebel.

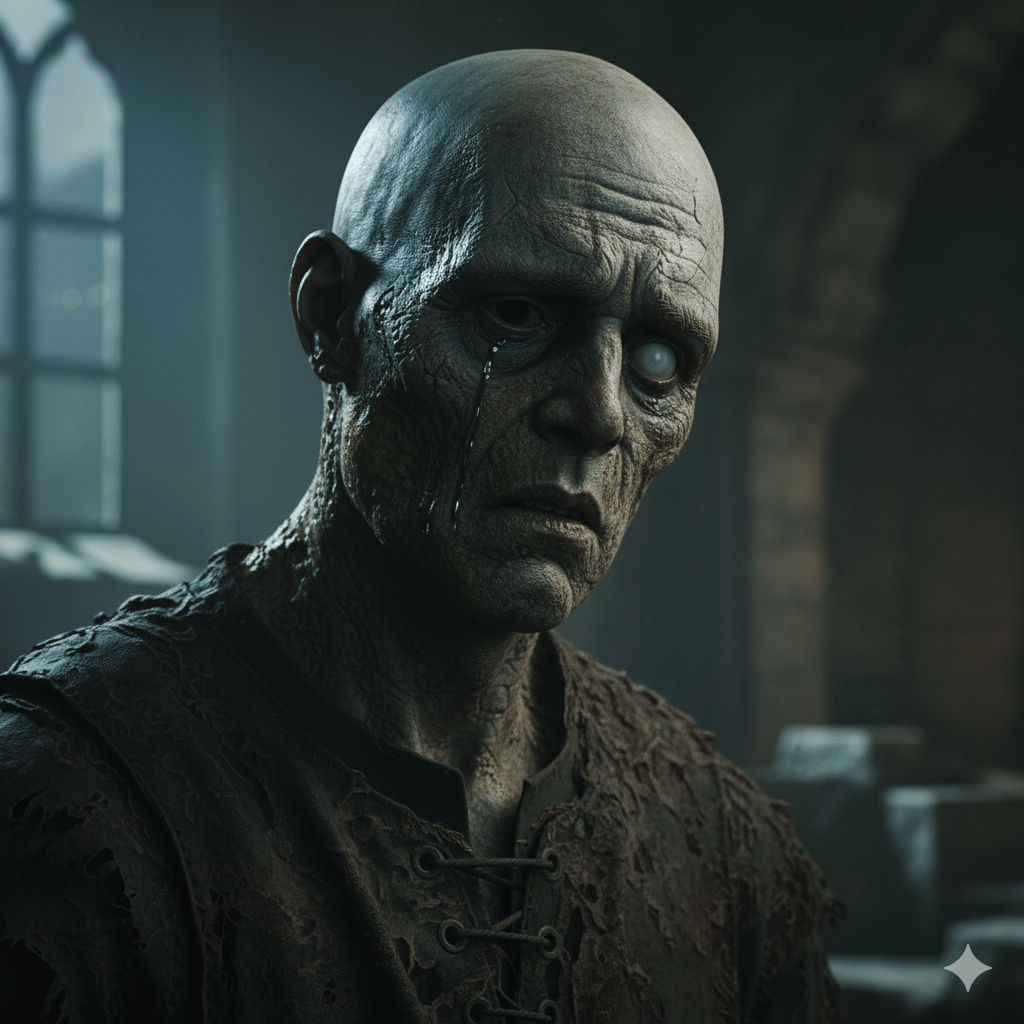

Lang, hager, die Kleidung zerrissen.

Rebecca blieb stehen.

Die Gestalt bewegte sich langsam, schwankend. Dann verschwand sie im Weiß.

In der folgenden Nacht kam der Nebel früher.

Er legte sich schwer über die Felder, kroch in die Keller, in die Träume der Menschen.

Rebecca saß im Wärterhaus, eine Tasse heißen Tee vor sich, und starrte auf das Notizbuch, in dem sie die Beerdigungen verzeichnete. Sie blätterte zurück. Die letzte Woche war ungewöhnlich voll gewesen – fünf Tote, alle alte Dorfbewohner, alle Familien, die schon seit Generationen in Eibenhain lebten.

Sie erinnerte sich an Lindners Beisetzung, an das Zittern der Erde.

An das Flüstern.

Ein Geräusch ließ sie aufschrecken. Draußen. Ein dumpfes Schaben, als würde jemand mit Fingernägeln über Holz kratzen. Sie nahm die Taschenlampe, öffnete die Tür. Der Nebel schluckte das Licht. Langsam ging sie die Stufen hinunter. Das Geräusch kam von den neuen Gräbern. Sie folgte ihm, das Herz pochte in den Ohren.

Dann sah sie es:

Eine Hand ragte aus der Erde. Grau, verschrumpelt, mit Erde unter den Nägeln. Sie zuckte leicht, als würde sie tasten.

Rebecca prallte entsetzt zurück, die Lampe fiel ihr aus der Hand. Das Licht rollte über den Boden, schnitt eine Linie durch den Nebel – und blieb auf einem Gesicht liegen, halb aus dem Boden gedrückt, die Augen geöffnet.

Der Tote sah sie direkt an. In seinem Blick vereinten sich Vorwurf und unendliche Traurigkeit.

Rebecca schrie entsetzt auf, sie stolperte zurück, die Beine schwer wie Stein. Seine Lippen bewegten sich. Kein Laut kam heraus, nur ein zitterndes, feuchtes Flüstern, das mehr im Kopf vibrierte als in der Luft. Dann – ein Hauch, kaum hörbar:

„Sag … meinen Namen.“

Rebecca rannte. Sie stolperte über Wurzeln, fiel, rappelte sich wieder auf. Hinter ihr schmatzte feuchte Erde, brach Holz. Etwas zog sich aus dem Boden.

Im Wärterhaus verriegelte sie die Tür, presste die Stirn gegen das Holz. Ihr Atem ging stoßweise.

Das kann nicht echt sein, dachte sie. Vielleicht träume ich.

Doch draußen hallte etwas gegen die Mauer. Kein Schlag – eher ein dumpfes, gleichmäßiges Klopfen. Wie tastende Hände, die Einlass suchten. Irgendwann, nach einer gefühlten Ewigkeit verstummte es.

Die Nacht zog sich endlos hin. Als endlich das fahle Licht des Morgens durch die Ritzen kroch, wagte sie es, hinauszugehen. Die Gräber waren aufgerissen. Nicht nur Lindners – alle fünf.

Kein einziges Anzeichen von Tieren oder Werkzeugen.

Nur Spuren, die hinausführten – Richtung Dorf.

Am Nachmittag fand man den ersten Dorfbewohner. Herr Seidel, der Wirt. Er lag in der Kapelle, auf den Stufen zum Altar. Er war tot. Sein Gesicht war friedlich. Fast zu friedlich. In seiner Hand hielt er ein Stück Pergament, das so alt aussah, als würde es bei der leisesten Berührung zu Staub zerfallen.. Darauf ein Wort: „Erinnert.“

Rebecca rief die Polizei. Zwei Beamte kamen aus der Kreisstadt, sahen sich um, machten Fotos, stellten Fragen, die nach Routine klangen. Doch als sie auf den Friedhof wollten, wurde einer plötzlich bleich.

„Ich … bleib lieber beim Wagen“, murmelte er.

Der andere zuckte nur mit den Schultern. „Pestgräber“, sagte er. „Das sind alte Geschichten. Nichts als Dorfgeflüster.“

Aber als er später den Namen Lindner hörte, wurde er still.

In der dritten Nacht hörte Rebecca wieder das Flüstern.

Nicht mehr nur aus der Erde – aus den Wänden, aus den Rohren, aus ihrem eigenen Atem.

Stimmen, die ineinanderflossen. Namen, Dutzende, Hunderte. Manche kannte sie von Grabsteinen, andere waren ihr völlig fremd.

Sie nahm das alte Kirchenbuch, das im Wärterhaus aufbewahrt wurde – eine verstaubte Chronik aus dem 18. Jahrhundert.

Die Seiten klebten zusammen, die Schrift war verblasst. Doch zwischen den Einträgen fand sie eine Lücke: eine ganze Seite herausgerissen, das Datum unleserlich. Darunter ein Satz, in verblassender Tinte:

„Sie sollen vergessen werden, damit wir leben können.“

Rebecca blätterte weiter. Namen, Todesdaten, alle fein säuberlich vermerkt – bis zum Jahr 1832. Dann nichts mehr. Als hätte jemand beschlossen, dass ab diesem Punkt niemand mehr sterben durfte.

Draußen begann es zu regnen.

Langsame Tropfen, die auf den Nebel trafen und sofort verschwanden. Rebecca trat vor die Tür, das Buch im Arm. Der Wind brachte ein Gemisch aus Moder und kaltem Eisen mit sich.

Auf dem Hauptweg standen sie.

Sechs Gestalten.

Langsam, schwerfällig in ihren Bewegungen, die Haut grau und rissig, die Augen milchig. Ihre Kleidung hing in Fetzen. Doch ihre Bewegungen waren nicht ziellos – sie wirkten … zielstrebig.

Lindner war unter ihnen. Er trat einen Schritt vor, die Lippen kaum bewegend.

„Sag … unsere Namen.“

Rebecca blätterte das Buch auf. „Ich kenne sie nicht alle.“ Sie zitterte vor Kälte und Angst.

„Dann lies.“

Sie schlug die Seiten auf, begann zu lesen – Namen, alte, längst vergessene. Mit jedem, den sie aussprach, löste sich eine Gestalt in Staub, als würde der Wind sie forttragen. Doch der Nebel wurde dichter. Hinter den sechs erhoben sich neue Schatten. Dutzende. Hunderte.

„Du kannst sie nicht alle erlösen“, sagte Lindner leise, fast mitleidig.

Rebecca las weiter, die Stimme heiser, das Herz raste. Das schwere Buch drohte, aus ihren Händen zu gleiten. Plötzlich fiel ein Tropfen Blut auf die Seite. Sie sah auf – aus ihrer Nase rann ein dünner roter Faden. Die Erde bebte.

Im Dorf begannen die Glocken zu läuten. Erst eine, dann mehrere. Kein Rhythmus, kein Muster – nur Lärm, als würde das ganze Tal Alarm schlagen. Der Boden öffnete sich. Erde stob auf. Hände, Gesichter, Schatten, Schreie. Rebecca schrie zurück, hielt das Buch hoch, rief die Namen, bis ihre Stimme brach.

Dann – Stille.

Als sie die Augen öffnete, war es Tag. Die Sonne stand tief über den Eiben, und der Nebel war verschwunden. Der Friedhof sah aus, als wäre nie etwas geschehen. Kein offenes Grab, kein aufgewühlter Boden. Nur Ruhe. Rebecca stand auf. Das Kirchenbuch lag aufgeschlagen zu ihren Füßen. Die Seiten waren leer. Sie sah hinüber zum Dorf. Rauch stieg auf – aber kein Glockenläuten, keine Stimmen. Langsam ging sie den Pfad hinunter. Vor der Kapelle blieb sie stehen. Die Tür war offen, und auf den Stufen lag eine Schaufel – ihre Schaufel. Nicht weit entfernt ein frisch aufgeworfenes Grab.

Sie trat näher, blickte hinein.

Darin lag ein Siegel aus Metall, dunkel angelaufen, mit einem eingravierten Namen.

Grünwald.

Rebecca wich zurück, das Herz stockte. Hinter ihr raschelte es im Gras.

Ein Atemzug – heiß, modrig, nah an ihrem Ohr.

„Sag … deinen Namen.“

Hinterlasse einen Kommentar